关于母亲原型多面向性的个案研究(二)

作者:黄玉惠(沈阳)

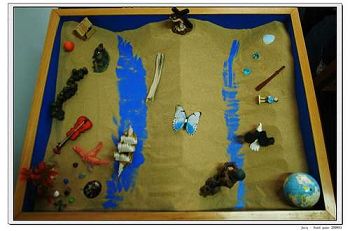

沙画七

沙画被分成左右两部分。左边是一个花园,一栋典型的中式山村民房,被围栏隔着,前面的纸条上写着“禁止通行”。右边是西方的古堡,一个穿着婚纱的少女走向城堡。沙画四中曾经出现过的寿星老儿又一次在沙画的正中间。

“原型往往联系着代表肥沃与富饶的实物与地点,哺乳宙斯的羊角,一块犁过的田野、一座花园。”

沙画中的花园无疑是母亲原型的象征。

从积极的意义上说,小涵在通过无意识这样的呈现,体会着母亲意象带给她的保护和接纳。从消极的意义分析,这个花园还是关闭的。这种关闭是不接纳的感觉。小涵内心有着矛盾和痛苦。这种矛盾体现在她跟母亲的关系上面。她即担心母亲的离去又很气愤母亲对她的种种严厉管束。对母亲给予的关爱也是拒绝的。

邪恶象征是巫婆、龙(或者任何贪吃的、缠绕的动物,比如一条大鱼或者一条蛇)坟墓、石棺、深水、死亡、噩梦及妖怪【恩菩萨empusa 莉莉特lilith等】

在沙画十中,中间是一个坟墓的墓碑.小涵用手指在沙盘的边上画了9个坟堆.右边是一个棺材和一个骷髅头。在墓碑的周围有12星座女巫。她们每个的身边都有一个小精灵。这是典型的母亲原型的邪恶象征,而每个女巫身边的个小精灵。让我们看到小涵内在有很多矛盾和冲突。

在沙画十三中,左边的两个圆盘下面是我和她印上去的手印。小涵说那是我(治疗师)和她的坟墓。周围是祭祀用品。人们在右边的祭祀台上可以看到我们两个人的坟墓。小涵把她自己的无意识意象投射到了我的身上。在坟墓这样邪恶象征中有着治疗师的意象,也许预示着她准备离开治疗师的陪伴了。转化变开始了。

沙画十四

小涵先在沙盘上做了一个异形蛋糕。然后用干沙在指缝间一点点地漏,漏出了“生日快乐”的字样。这个蛋糕是异形而不是们经常用到的圆形蛋糕。

圆形象征着循环,永恒、完美和力量。象征着团圆。这样异形蛋糕会让我们很自然地想到这种美好和团圆受到过破坏或者这个蛋糕来自于另一个世界。也或者象征这个蛋糕是很很久远的。

沙画十六

沙画中呈现了城堡、新婚的男女和坐在高楼上的一对老夫妇。这些是母亲积极的象征。

“亲原型显现在几乎无限多样的面向之下,在此我将仅仅提到一些更具有代表性的面向。1、首先最为重要的是生身母亲、祖母、继母及岳母、、、”

由五层方格组成的围城,特别想“坛城”,有着曼陀罗的意象。小涵在不断地发展自己。那对新人从老夫妇傍边的围城中走出来,走向新的生命。母亲原型的积极意象很这对年轻人很大的力量。这对年轻人又安全地走向另一个积极的母亲意象——城堡。

因为魔圈或者曼荼罗暗示着保护,所以魔圈或者曼荼罗可以是母亲原型的一种形式。“曼佗罗”是梵语音译,藏语称“吉廓”,即坛城。曼佗罗有多层含义,它作为象征宇宙世界结构的本源,是应用很广泛的供品之一,也是变化多样的本尊神及众神聚集居处模型缩影。

沙画十八(这是小涵的最后一幅沙画)

(沙画十八)

沙画中心是一个水晶。这个具有能量的物体在沙画的中心处诞生并闪光,也是整个沙画的最高位置。水晶的下面是小涵用湿沙做成的个球体,如同大地。八只“凤凰”从的头都朝向水晶的方向,有丹凤朝阳之意。可能是即将飞向远方,也可能是刚刚从远方飞回来。小涵的年龄恰好已经8周岁了。

在沙画的外围是由17个人物围成的一个圈,他们分别是1个圣诞老人、3个天使、3个迪士尼公主、一对新婚夫妇、一对中国福娃、一对老夫妇、两个男人和两个老祖母。几位老祖母都是母亲意象的积极面向。这个沙画让我们感到温暖、祥和和力量。感受到情感中的关爱和支持。

这是小涵的曼陀罗。这个曼陀罗由水晶、沙球、大地、海洋和外圈等五层组成。这是小涵制作的五位一体的沙画。在这个沙画里我们可以感到力量、温暖、欢乐、悦动和飞翔。这使我们坚信小涵的内在得到了比较理想地整合、也相信这样的整合会延展到她的现实生活中。在她未来的成长中也一定会起到非常重要的影响和作用。

四、结论:

小涵的系列沙画说明了母亲原型的多面向性在无意识中的意义。令我们满意的是小涵在治疗过程中及后来所发生的变化。在治疗前,小涵没有能力体会到内心深处对过去曾经逝去的那些保姆(母亲)的依赖和思念。这些情感体验被她小姨离婚后表妹的感受给唤醒了。她是表现在情绪和行为方面是不开心和拖延。这些问题无法在学校的教育中,在她母亲的严厉管教中得到解决。正如欧文.亚龙所说:当我们疲惫时,那些曾经的烦恼就会跑出来折磨我们。

这些沙画将无意识的众多的内容融入到了她意识当中,使她内在的痛苦感受得以体会和表达。

沙画中的各个面向的母亲原型的呈现是小涵对自己的母亲、保姆还有治疗师的多重感受和体验。开始时是矛盾和混乱的、拥堵的。这些来自于集体无意识母亲原型表达了小涵的心理内容。这些感受经过沙画的整合积极的母亲意象得到了充分的释放和良好的发展。

小涵的最后一幅沙画完成的距离现在是一年半的时间了。期间治疗师跟家长有过两次回访。家长反映来小涵在学校在家里表现都非常积极。学习成绩和学习状态都非常理想。在和表妹儿互动方面也比较恰当。有时她可以做个好伙伴,有时可以做成好姐姐。最为明显的变化是她可以及时地表达各种负性情绪。

本文是一个旨在十母亲原型的多面向性呈现。本个案研究对于那些幼年经历过多次养育者更替、母亲情感缺失的儿童及成年人都非常有借鉴意义。

(完)

原创文章,转载请注明

|